No.065

Issued: 2017.05.22

写真家・今森光彦さんに聞き、そして考える自然の見方、感じ方、自然との付き合い方

実施日時:平成29年4月26日(水)14:00〜

ゲスト:今森 光彦(いまもり みつひこ)さん

聞き手:一般財団法人環境イノベーション情報機構 理事長 大塚柳太郎

- 1954年滋賀県生まれ。写真家。

- 大学卒業後独学で写真技術を学び1980年よりフリーランスとなる。

- 以後、琵琶湖をとりまくすべての自然と人との関わりをテーマに撮影する。

- 一方、熱帯雨林から砂漠まで、広く世界の辺境地の訪問を重ね、取材をつづけている。

- また、ハサミで自然の造形を鮮やかにきりとるペーパーカットアーティストとしても知られる。

僕が撮る写真は、僕の小さい時の自然観に支えられている

大塚理事長(以下、大塚)― 本日は、「昆虫」「琵琶湖」「里山」などを主なテーマに、写真を通して人間と自然、あるいは人間と環境の在りようを追及されておられる今森光彦さんにお出ましいただきました。

今森さんから、今まで重ねてこられた写真家としての活動を紹介いただきながら、私たちを取り巻く自然の見方・感じ方、そして自然あるいは環境との付き合い方について考える機会にさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

早速ですが、今森さんがプロの写真家の道に進まれた時の状況など、自己紹介を含めてお話しいただきたいと思います。

今森さん― 写真家になろうと思った動機ですね。写真家といってもさまざまなジャンルがあるわけで、私の場合は対象が自然、「自然の写真家」です。自然を撮る写真家になりたかったのです。なぜかというと、子どものころからすごく自然が好きだったのです。昆虫の本を多く出しましたが、昆虫に限らず、生き物がすべて好きですね。琵琶湖に近いこともあり、淡水魚も大好きです。

大塚― それは小さい頃からですか。

今森さん― そうです。小学生、それも低学年の頃から大好きでした。先ほど淡水魚といいましたが、野鳥も大好きでした。昆虫を含め、動く生き物は全部好きだったのです。

生き物が好きとはいえ、生き物を被写体にする写真家という職業があるとは夢にも思っていませんでした。それが、私が学生だった1970年代初頭に、「自然写真」というジャンル、英語でネイチャーフォトと言われるジャンルが急速に発展したのです。高度成長期が始まってしばらくし、日本から自然がどんどんなくなっていく時に合致します。自然がなくなっていく中で、自然の映像が世の中で求められるようになり、プロの自然の写真家が誕生したのです。

大塚― 今森さんも、その1人なのですね。

今森さん― 1970年代に入り、僕が高校3年か大学1年の頃、プロの自然の写真家が何人か現れ、僕は大きな刺激を受けました。

僕がデビューしたのは25歳のことです。写真家の世界では、学生を終えてから就職せずにプロの写真家を目指すのを第2世代と呼ぶのですが、僕もその一員ということになります。第2世代の前は、学校の理科の先生などが趣味で自然の写真を撮る、プロではなくセミプロの方々が活躍する時代が長く続いていたのです。

大塚― プロの写真家が現れはじめたとのことですが、今森さんが師事した方はおられたのですか。

今森さん― それがいないのです。完全に独学でした。僕が撮る写真は、僕の小さい時の自然観に支えられているように思います。写真の技術というのではなく、ものの見方というか、自然あるいは生き物への接し方が、僕の作風を支えてくれていると考えています。

大塚― 今森さんの写真を拝見していると、今おっしゃったことを感じますね。

今森さん― ありがとうございます。自然が好きで、比較的若い頃にプロになり、息長く活動させていただいているという意味で、初めての世代だと思います。

「里山」の要素がすべて見える高みに立って、これはすごいと感激し、なんだか涙が出てきた

大塚― ところで、私が今お邪魔している大津市仰木(おおぎ)地区に、今森さんは30年も前にアトリエをつくられたのですね。

今森さん― 私の生家は大津市の町中にあり、家族が今も住んでいます。その家は、京都の古い街並みと同じような町屋造りで、ごちゃごちゃしたところにありますが、子どもの時には歩いて田んぼにも行けたし琵琶湖にも行けました。

仰木には家から足繁く通いました。ここで、生き物を相手にフィールドワークに明け暮れていたのです。仰木地区は丘陵地帯で、それほど急峻ではなく、くねくねしていながら山までは遠く、それでも雑木が生え、ため池がある、そういう場所なのです。プロの写真家になってからもフィールドワークをここで続けようと、仕事場を持ちたいと思うようになったのです。それが30年前のことです。アトリエをつくる前にも10年以上通っていたので、本当に長い付き合いです。

仰木地区の田園が、僕が目指すプロの写真家としての基礎を作ってくれたともいえます。「里山」も、ここからアイディアが浮かんだのです。

大塚― 「里山」は今森さんのキーワードですが、「里山」との出会いについて、もう少しお話しいただけますか。

今森さん― 僕が仰木地区に出会ったのは学生の頃ですが、その前に、二十歳の時に初めての海外旅行でインドネシアに行き、そこで棚田に出会ったのですよ。実は、僕はそれまで棚田を見たことがなかったのです。

インドネシアで訪れたのはバリ島とスラウェシ島です。スラウェシ島では、1カ月くらい民家に泊めてもらいました。お金がなかったものですから、民家の田植えを手伝ったりしました。楽しかったですよ。

その時、豊かな自然に触れ、こういう豊穣の香りがするような場所は日本にないだろうと思ったりしました。ところが、帰ってみると、なんのことはない、車で少し行ったところにこの仰木地区があったのです。琵琶湖が見えて田んぼが見えて、向こう側には比良山地【1】が見えます。「里山」の要素がすべて見える高みに立って、これはすごいと感激し、なんだか涙が出てきたのを覚えています。インドネシアを旅したおかげです。あの旅がなければ、僕はこの場所を見つけなかったと思いますね。

先ほどの話の続きになりますが、ここでフィールドワークを何度も何度も続けたのです。そのうちに分かったのが、こういう生き物がいっぱい棲む環境は、人が作っているということです。

大塚― そこですね、大事なのは。

今森さん― そうです。農家の人がお米を作り、お米を作るために土手をきれいにする。または、椎茸を採るために雑木を管理します。当たり前のことですが、そのおかげで多くの生き物が棲んでいるのですよ。この場所が、僕にそのことを教えてくれたのです。僕にとっては生家から近いので、本当に足繁く通うことができ、生き物をじっくりと深く見ることができたのです。そして、生き物と一緒に人の暮らしも見ることができたのですよ。

大塚― じっくりと深く見ることが、自然の写真を撮る秘訣なのですね。

スラウェシ島

仰木地区の里山

インドネシアは熱帯雨林で、日本は温帯の森林

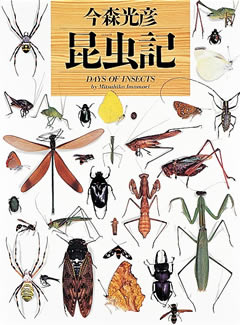

初めての写真集『昆虫記』(福音館書店、1988年7月15日発行): http://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=411

今森さん― そうです。学生時代を含め、近いところでフィールドワークができたのが幸運でした。僕が最初の写真集である『昆虫記』を出した時は30歳になっていましたから、それまでの20代の10年間に撮った写真の集大成だったことになります。さまざまな昆虫の一生を追って、羽化の瞬間など、本当にたくさんの写真を撮りましたね。

大塚― ところで、その頃はどんなカメラをお使いだったのですか。

今森さん― ふつうの人が使うのとそれほど違うわけではなく、今と比べると重かったです。感度が今ほどよくなく、ジャバラで伸ばすと光量が落ちてしまいました。それで、よくストロボを焚いたのですが、そのストロボも大きなものでした。ともかく、自分で工夫しながら写真を撮る時代でした。僕もほとんど独学で写真と向き合い、試行錯誤の連続だったのです。

大塚― 先ほど、インドネシアのスラウェシ島とバリ島のことに触れられましたが、「里山」のような環境といっても、日本とは類似点と相違点があるかと思いますが、今森さんはどのように感じておられますか。

今森さん― 地球上には多くの地域があるから一概に言いにくいかもしれませんが、インドネシアのスラウェシ島やバリ島を念頭に、僕が感じたことをお話しします。どちらの島も田園がよく残っているのですが、ていねいに見ると、日本ほど「里山」としての豊かさはないのですよ。

その理由は森の違いだと思います。インドネシアは熱帯雨林で、日本は温帯の森林です。熱帯雨林はひと度壊してしまうと再生不能な生態系なのに対し、日本の温帯の広葉樹林は、割と小回りが利くというか、「里山」として多くの生き物を生き残り易くしているのでしょう。

日本の「里山」の棚田は、一見するとインドネシアの棚田と似ていますが、周囲の森の部分が違い、そこで多様な生き物が生きていけるのです。インドネシアの棚田の周囲にはココヤシは生えるものの、日本のような雑木林は見られません。ドングリがなる木がないのですよ。

大塚― 今森さんの作品を見ていると、四季の移り変わりも、日本の自然というか、日本の「里山」の特徴のように感じます。

今森さん― 季節は貴重なものだと思いますね。僕は南米のアマゾンやアフリカなど、さまざまなところに行きましたが、多くの場所に行くほど、我々にとって身近な日本の里山の環境は本当に素晴らしく、大事にしないといけないと痛切に感じますね。この気持ちは、年齢とともに増しています。

僕がプロの写真家になった頃から、里山の環境がどんどんなくなっていった

大塚― 今森さんの里山を守る活動に移らせていただきます。今森さんは、「萌木の国」と名付けた場所で20年以上も取り組みを続けておられますが、最初の頃のご苦労とか、最近の話題などをご紹介ください。

今森さん― 僕がプロの写真家になった頃から、1970年代の後半から1980年代、そして1990年代にかけて、里山の環境がどんどんなくなっていったのです。環境に裏切られたというような感じでしたね。絶滅危惧種というのは、生き物のことではなくて、環境そのものの方が絶滅危惧種ではないかとさえ思うようになったのです。

僕自身が、今行っている「萌木の国」という、いわば環境活動に関わるようになった発端をご紹介します。20年ほど前、僕がよく通っていた琵琶湖の北西に位置する雑木林を、乗馬クラブにする開発計画が実行されそうになったのです。僕が大事にしてきた「やまおやじ」と呼んでいるクヌギの古木が、数百本もすべて撤去されそうになったのですよ。僕が雑木林の持ち主を知っていたので、「売らないでくれ」と頼んだところ、当然といえば当然ですが、「なんでお前に言われる」との返事でした。その後、紆余曲折があり、「お前買えよ」ということになったのです。個人トラストですね。私も苦労してお金をかき集め、2ヘクタールの雑木林を確保したのです。その後、当初は家族だけで森の手入れをしていたのですが、仲間がだんだんと増え、今は100人を超えるメンバーで枝打ちをし、昔風の薪炭林としての管理を行っています。

活動を続けていると、ギフチョウ【2】が戻り、スミレが咲きカタクリが咲き、すごくいい森になりました。今は昆虫教室に使っています。昆虫教室は、毎年120名を募集しており、子どもさんを連れたお母さんやお父さんなど、全国から多くの方が来られます。今年で15回目になります。

やまおやじ

昆虫教室

生き物がたくさん棲める環境に変えていくのです

谷津田再生プロジェクト

大塚― このアトリエのある仰木地区でも活動されているのですよね。

今森さん― 谷津田【3】再生プロジェクトもやります。まだ活動を始めたばかりですが、谷津田の森の部分がご多分にもれず放置され荒れていたので、その整備に取りかかっています。去年まで田んぼに農薬が撒かれていたのですが、今後は一切農薬を使わずに農作業を行うことにしています。難しいのですが、生き物がたくさん棲める田んぼの環境に変えていくのです。

大塚― 大プロジェクトですね。

今森さん― はい。生物多様性を満足させる大プロジェクトです。やることがすごく多いですよ。私は近くに住んでいて毎日のように見ることができるので、庭での里山つくりのように、できるだけ手をかけたいと思っています。

大塚― 頑張ってください。ところで、何人くらいの方が一緒に活動されているのですか。

今森さん― 先ほどもお話しした昆虫教室など、私たちのイベントを担っているコアメンバーが20〜30人くらいおり、ほかに地元の大学生たちも関わってくれています。そのほかのサポーターは、どちらかというと大阪や京都という大都市に住む方が多いと思います。もちろん、地元の専業農家の方々も、われわれのメンバーと一緒に活動してくれています。

大塚― 地元の方々との協働作業は大事でしょうね。

今森さん― そうですね。ただ、地元の農家の方たちはもちろん環境のことをよくご存じなのですが、農業的管理とでもいうのでしょうか、農業をする上で有利になるように環境を捉える傾向があります。そうすると、多くの生き物が暮らす環境の維持になるかというと、必ずしもそうでもなく、ちょっとした目配りが必要になるのですよ。

デリケートなのですが、環境を面的というより点的に捉える必要があるようです。たとえば草刈りといっても、一斉にすべての場所で草を刈ればいいとは限らず、草を残すほうがいい場所があったりするわけです。このような点については、農家の人たちよりも、われわれが今までの経験からさまざまなノウハウをもっているので、一緒に話し合い互いに勉強しながら進めていきたいと考えています。

大塚― 新しいスタイルが必要ということなのですね。

今森さん― そう思います。僕もいろいろな自然観察の催しなどに呼ばれることがありますが、僕たちが進めているようなスタイルの活動は思ったほど普及していないようです。元々は都会に住んでいたメンバーが、地元の専業農家の人たちと一緒になって活動していくのが難しいのかもしれません。先ほども触れましたが、農家の方々が農作物の収量を継続的にあげようとされるのは当然です。ところが、生き物を大事に、生物多様性を大事にしようとすると、どうしても異なる部分も出てきます。この違いを、十分に話し合いながら理解する必要があるのです。

大塚― チャレンジングな取り組みに期待しています。

「感性の栄養」は、その場所に行かないと分からない

大塚― 最後になりますが、EICネットをご覧になっている読者の皆さまに向け、今森さんからのメッセージをいただければと思います。

今森さん― 私は、現役の会社員など社会の一線で活躍されている方々に、一番メッセージをお届けしたいと思っています。私が行っている里山をはじめとする自然を守る活動の重要性について、お子さんも、おばあさんも、おじいさんももちろん大事ですが、社会の中核におられる方々に理解してもらいたいからです。重要性の理解などと言うと、なんか大層なようですが、自然は自分と離れたものではなくすごく近いもので、自然がなくなると自分にどんなことが降りかかってくるかに思いを巡らしてほしいのです。

僕は小さい頃、自然の中で遊びながら育ち、今こういう職業をやらせていただいているのは、「感性の栄養」を貰っているからだと理解しています。「感性の栄養」というのは、なかなか得難く貰うのが難しいのです。それは理屈ではなく、学校の勉強で得られるものでもなく、感覚的な部分がほとんどを占めています。たとえば、冷たい、硬い、熱い、痛い、柔らかいなど、また暑いとか湿っているという感覚が関係しているのですね。

「感性の栄養」は、その場所に行かないと分かりません。いくら理屈を理解しても、トンボの名前をいくつ分かってもダメなのです。お父さんも、お母さんも、会社勤めの方も、週に1回でも月に1回でもいいから、「感性の栄養」が得られるような場所に足を運んで欲しいというのが僕の願いです。そこからしか始まらないからです。

大塚― 自然との付き合いについて、今森さんからいろいろとお話しいただき、「感性の栄養」という素晴らしい言葉を伺うこともできました。これからもお忙しいと思いますが、新しいプロジェクトの成功を含め、ますますご活躍ください。本日は、どうもありがとうございました。

写真家の今森光彦さん(左)と、一般財団法人環境イノベーション情報機構理事長の大塚柳太郎(右)。

- 【1】比良山地

- 琵琶湖西岸に南北に連なる山地で、景勝地として知られる。最高峰は武奈ヶ岳(標高1214メートル)。

- 【2】ギフチョウ(岐阜蝶)

- 日本の固有種で、本州の里山に生息するチョウ。成虫の前翅長の長さが3〜3.5センチメートルで、黄白色と黒色の縦縞模様をもつ。

- 【3】谷津田

- 谷地にある田んぼのことで、「谷地田」または「谷戸田」ともいう。多種の植物の生育、昆虫や小動物の生息に適した環境であり、豊かな生態系が形成される。谷津田を含む谷は、「谷(や、やと)」「谷戸(やと)」「谷地(やち)」などと呼ばれる。

記事に含まれる環境用語

関連情報

- エコチャレンジャー(第46回)「東京大学大学院農学生命科学研究科の下村彰男教授に聞く、日本のエコツーリズムと地域の文化・歴史を反映する風景の意義」

- エコチャレンジャー(第55回)「東京学芸大学名誉教授の小泉武栄さんに聞く、山がもつ自然の魅力と楽しみ方」

- エコチャレンジャー(第32回)「NPO法人海辺つくり研究会理事(事務局長)の木村尚さんに聞く、豊かで美しい海をめざした取り組み」

- エコチャレンジャー(第31回)「登山家・田部井淳子さん曰く、自分で見て納得できるところが山の魅力」

- エコチャレンジャー(第8回)「モンベル辰野会長が語る、自然に遊び、自然に学んだ人生」

関連Webサイト

- 写真家今森光彦氏の里山みらいじゅく http://www.imamori-world.jp/

この記事についてのご意見・ご感想をお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。

なお、いただいたご意見は、氏名等を特定しない形で抜粋・紹介する場合もあります。あらかじめご了承下さい。